Wilhelm Joliet

Die Geschichte der Fliese

|

GESCHICHTE DER

SERVAIS-WERKE WITTERSCHLICK

Witterschlick liegt in unmittelbarer Nähe der Stadt Bonn am

südlichen Ende des Vorgebirges im Nordrhein-Westfälischen Rhein-Siegkreis.

Seit Jahrhunderten wurde in der Gegend Ton abgebaut. In und um Witterschlick

entstanden Ziegeleien und Töpfereien. Man griff auf relativ nah unter der

Oberfläche liegende helle Tonschichten zurück.

Durch Zufall stießen die Brüder Johann und Joseph Braun im Jahre

1880 beim Bau eines Brunnens in Volmershoven, einem Ortsteil von

Witterschlick, auf blau-grau gefärbten Ton. Dieser war fester in der

Konsistenz als der Ton aus höher gelegenen Schichten. Sie ließen

Materialproben in der „Porzellan- und Steingutfabrik Ludwig Wessel“ in

Bonn-Poppelsdorf prüfen. Das Ergebnis: Es handelte sich um wertvollen

Blauton. Dieser zeichnet sich durch einen hohen Schmelzpunkt aus und ist zur

Herstellung feuerfester Produkte geeignet. Nach der Entdeckung wertvoller

Tonmineralvorkommen wurde Witterschlick industrialisiert.

Mit Philipp Lamberty und Bernhard Ferring hatte Paul Servais schon

1877 die Firma ‚Lamberty, Servais & Cie‘ zur Herstellung von Flurplatten,

Trottoirsteinen, Röhren und feuerfestem Material in Ehrang bei Trier

gegründet.

|

|

Paul Servais (14.07.1848 – 18.12.1908) Paul Servais heiratete 1883 Anne-Marie

Collart. Sie hatten 10 Kinder |

Am 3. Oktober 1889 wurde in Witterschlick bei Bonn das Unternehmen

‚Thonwerke Witterschlick, Servais & Co‘ gegründet.

Inhaber des Unternehmens waren:

1.

Paul Servais, Kaufmann aus Ehrang

2.

Ernst Servais, Kaufmann aus Kürenz bei Trier

3.

Peter Ludwig, Kaufmann aus Lützel bei Koblenz

4.

Hubert Capitain, Kaufmann aus Vallendar bei Koblenz

5.

Xavier de Saint Hubert, Kaufmann aus Luxemburg

6.

Eduard Grach, Privatier aus Trier

7.

Julius Collart, Hüttenbesitzer aus Steinfort (Luxemburg);

Schwiegervater von Paul Servais, eingetreten 1890

8.

Alphons Majerus, Notar in Mondorf-les-Bains, Luxemburg, Schwager von

Paul Servais, eingetreten 1891

Der Standort war wegen der nahen Ton- und Quarzvorkommen aber auch

wegen der Nähe zu rheinischen Großstädten gut gewählt.

Gebäude und Industrieanlagen wurden unter Direktor Konrad Schimm 1890

fertiggestellt. Seit dieser Zeit dominieren die Servais-Werke den Ort.

Nach Direktor Konrad Schimm 1888-1895, folgten die Direktoren Fritz

Grasse 1895-1896, Emil Stege 1896-1898 und Max Georg Villaret 1898-1915.

Die Werke in Ehrang und Witterschlick fusionierten am 23. Juli 1902

zur Aktiengesellschaft ‚Vereinigte Servais-Werke Ehrang-Witterschlick‘. Es

wurden Verblendsteine, unglasierte und glasierte Terrakotten und feuerfeste

Steine produziert. Vorstandsmitglieder waren Paul Servais und Xaver de Saint

Hubert. In eigenen Gruben baute man im Gebiet von Witterschlick Ton für die

eigene Produktion aber auch zum Vertrieb ab.

Ein Feuer zerstörte 1904 das Werk in Witterschlick vollständig. Es

wurde bis 1905 wieder aufgebaut und durch einen Produktionszweig zur

Herstellung von glasierten Wandplatten erweitert.

Auf der Weltausstellung Brüssel errang das ‚Thonwerk Witterschlick

Servais & Cie‘ 1912 einen Ehrenpreis.

In den Jahren 1910-1912 wurden einige Bereiche wegen gestiegener

Nachfrage modernisiert und erweitert. Mit Ausbruch des 1. Weltkrieges

veränderte sich die Produktion. Es stieg die Nachfrage nach feuerfesten

Produkten für die Rüstungsindustrie. Die Kapazität wurde 1915 durch den Kauf

einer weiteren Tongrube und die Fertigung feuerfester Produkte in einem

Zweigwerk in Hangelar erweitert. Direktor war (?) Görtz von 1915-1930.

Ab 1918, dem Ende des 1. Weltkrieges sank die Nachfrage nach

feuerfesten Schamotteprodukten. Im Werk Witterschlick wandte man sich

deshalb wieder der Plattenproduktion zu (Anmerkung: Damals wurde die heutige

Fliese noch als Platte bezeichnet). Den Schwerpunkt legte man auf die

Herstellung glasierter Wandfliesen. Nachgefragt waren vor allem uni weiße

und elfenbeinfarbene Fliesen. Majolikafliesen, mit durchscheinender

Bleiglasur, vergrößerten ihren Marktanteil.

Die Werke in Ehrang bei Trier schieden 1921 aus dem Verband mit

Witterschlick aus und gingen in die ‚Vereinigte Mosaik- und Wandplatten AG

Friedland-Sinzig‘ über. Witterschlick war Sitz der verbliebenen ‚Servais

AG‘.

Das Werk in Hangelar nahm 1927 die Herstellung von Fußbodenklinker

auf. Diese ‚Servais-Stahlklinker‘ wurden im Laufe der Zeit zum weltbekannten

keramischen Produkt.

Franz Servais war von 1930 bis 1942 Direktor der Servais AG.

|

|

Philippe Servais (1894 – 1967) Um 1934 begann Philippe Servais seine Tätigkeit bei den

Vereinigten Servais-Werken AG in Witterschlick. Er war verheiratet mit Lucy geb. Würth. Das Ehepaar wohnte

in einer Villa in Witterschlick in der Duisdorfer Straße mit ihren

Kindern Paul, Carlo und Luise. Foto aus Trenkle, Klaus, Bilder von Witterschlick – 1050

Jahre Ortsgeschichte, |

Mitglieder der Familie Servais verkauften 1939 66% ihres Anteils an

der Servais AG an die Wesselwerk GmbH in Bonn.

Für die Zeit bis 1945 fehlen Daten und Fakten der Servais-Werke, da

das Werk in Witterschlick gegen Ende des 2. Weltkrieges bei einem

Bombenangriff fast völlig zerstört wurde. Bekannt ist, dass Franz Lechner

von 1942 bis 1944 Direktor des Werkes war und Willy Haas die Direktion 1944

übernahm. Englische Besatzungssoldaten nahmen Quartier im vom Bombenangriff

weitgehend verschonten Verwaltungsgebäude.

Im Jahr 1946 begann in neu erbauten Werkshallen die Produktion von

Dachziegeln, einem keramischen Material, das zur Beseitigung von

Kriegsschäden und ersten Neubauten dringend benötigt wurde. Ein weiterer

wichtiger Zweig war die Fertigung von Isolatoren und anderen

Isolationselementen aus Elektroporzellan.

Bis zur Gründung der Bundesrepublik und der DDR 1949 war

Deutschland in Besatzungszonen aufgeteilt. Diese behinderten wirtschaftliche

Aktivitäten.

Der Aufbau der Wandfliesenproduktion in Witterschlick begann 1949. Der

Wiederaufbau des Werkes war 1950 abgeschlossen und der Start zum bedeutenden

keramischen Großunternehmen erfolgt.

In der Zeit des Wiederaufbaus wurden Baunormen (DIN-Normen)

verfasst, um Erfahrungen und Erkenntnisse unter Mitarbeit von einschlägigen

Erzeugerkreisen, der Bauaufsicht, der Materialprüfung und der interessierten

Abnehmerseite zusammenzufassen. In diesen ‚Normvorschriften‘ wurde - und

wird - der jeweils höchste technische Stand festgehalten.

Die Fliese im deutschen Normenwerk (Stand 1952)

Normen der keramischen Fliese

DIN 18155 Keramische Wand- und Bodenfliesen

DIN 12912 Fliesen für Labortische

DIN 18352 Fliesen- und Plattenarbeiten; ATV – Teil C/VOB

Normen der Prüfverfahren

DIN 1065 Prüfverfahren für

feuerfeste Baustoffe; spezifisches Gewicht, Raumgewicht,

Wasseraufnahmevermögen, Porosität

DIN 51090 Prüfung keramischer Roh- und

Werkstoffe; Biegeversuch an Bauteilen für Wand- und Bodenbeläge

DIN 51091 Bestimmung der Säure- und

Laugenbeständigkeit von unglasierten Fliesen und Platten für Wand- und

Bodenbeläge

DIN 51092 Bestimmung der Säure- und

Laugenbeständigkeit von glasierten Fliesen und Platten für Wand- und

Bodenbeläge

DIN 51093 Bestimmung der

Temperaturwechselbeständigkeit von Fliesen und Platten für Wand- und

Bodenbeläge

DIN 51094

Bestimmung der Lichtechtheit der Färbung von Fliesen und Platten für Wand-

und Bodenbeläge

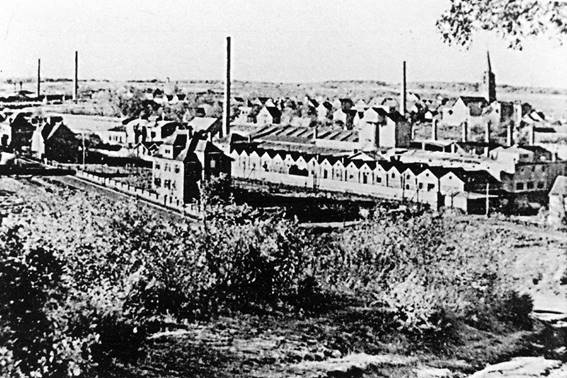

1952 – Blick vom

Hardtberg auf Witterschlick und die Servais-Werke AG

Bild aus der Sammlung Karl-Heinz Krein,

Witterschlick: veröffentlicht in Trenkle, Klaus, Bilder von Witterschlick –

1050 Jahre Ortsgeschichte, Beiträge zur Geschichte von Witterschlick, Heft

Nr. 20, Witterschlick 2015.

|

|

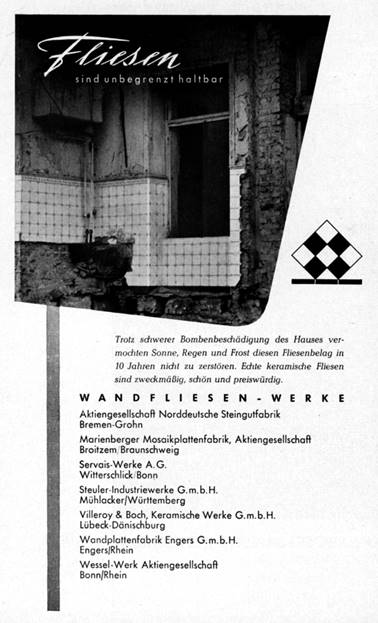

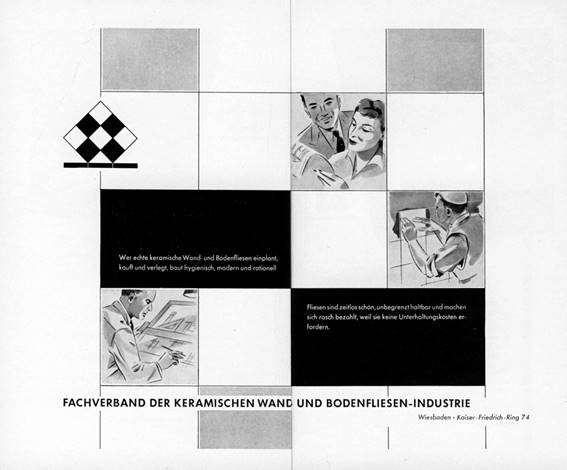

1954 veröffentlichten die deutschen Wandfliesen-Werke im

Fliesen-Taschenbuch diese Anzeige. |

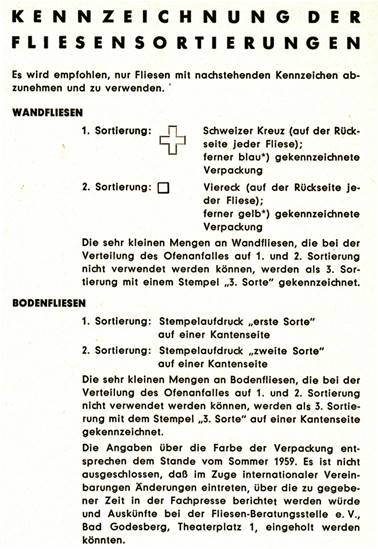

Der Fachverband der Keramischen Wand- und Bodenfliesen-Industrie schaltete

im Fliesen-Taschenbuch 1954 die folgende Reklame:

Geschäftsführer des Fachverbandes der Keramischen Wand- und

Bodenfliesen-Industrie war Dr. rer. pol. Erich Hückstädt.

Die Zeit des Wiederaufbaus und Wirtschaftswunders nahm ihren Anfang.

Keramische Fliesen begannen einen Siegeszug. In

15 Werken Westdeutschlands sind im Jahre 1953 fast 7,5 Millionen

Quadratmeter Wandfliesen

und etwa 4,5 Millionen Quadratmeter Bodenfliesen hergestellt worden.

Gegenüber 1949 bedeutete dies bei Wandfliesen eine Verdoppelung der

Produktion. Bei Bodenfliesen betrug die Steigerung gegenüber 1949 fast das

2,5fache. Hierbei ist zu beachten, daß sich die Gesamtzahlen ausschließlich

auf die feinkeramischen Erzeugnisse Wand- und Bodenfliesen bezogen und nicht

etwa grobkeramische Produkte wie Klinkerplatten, Spaltverblender u. a.

einschlossen.

Voraussetzungen für

diese Fortschritte waren tiefgreifende Rationalisierungen in den Betrieben,

angefangen von Verbesserungen technischer Einzelvorgänge bis zu

grundsätzlichen Umstellungen im Brennprozeß, wobei der allgemeine Übergang

zum Tunnelofen besonders hervorzuheben ist.

Es gab gute Kontakte zwischen der Fliesen produzierenden Industrie und dem

Fliesen verarbeitenden Gewerbe.

Das Fliesen- und Plattenverlegegewerbe nahm innerhalb der Bauberufe sowohl

hinsichtlich der Zahl der Betriebe, wie auch des Umfanges seiner Leistung

einen besonderen Platz ein.

Den Vorsitz der Bundesfachgruppe im Zentralverband des Deutschen Baugewerbes

e.V. führte

Fliesenlegermeister August Kurlbaum, Bonn. Über die ihm angeschlossenen 16

Landesfachgruppen betreute die Bundesorganisation rund 1700 Fliesen- und

Plattenverlegebetriebe mit über 15000 Beschäftigten. Die Zahl der Lehrlinge

erreichte 1750. Der Bundesfachgruppe Fliesen- und Plattenverlegegewerbe

gehörten weitaus alle Fachgeschäfte und Verlegebetriebe des Fliesengewerbes

im Bundesgebiet an, die ihrer Struktur nach neben dem Fliesenhandel in der

Hauptsache Fliesen- und Plattenverlegearbeiten ausführten.

Die Servais-Werke, mit ihrem langjährigen Direktor Willy Haas, lieferten

Fliesen vor allem ins Rheinland, ins Ruhrgebiet und in die Gegend um

Frankfurt. Voraussetzungen für die Aufwärtsentwicklung der Witterschlicker

Servais-Werke in nie geahnter Größe waren geschaffen. Die Produktion

hatte sich im Jahre 1955 gegenüber den Jahren vor dem 2. Weltkrieg

vervielfacht und die Belegschaft sich auf rund 600 Mitarbeiter verdoppelt.

In Witterschlick wurden ab 1954 flammglasierte Servais-Stahlklinker

hergestellt. Im Fabrikationsprogramm waren Stahlklinker im Format 20/10/1,5

cm in sieben verschiedenen Farben, Treppenklinker mit und ohne Profil im

Format 30/10/2,5 cm und Klinker mit Ablaufnase für Fensterabdeckungen im

Format 25/12/2,5 cm.

Dazu waren laut Sonderprospekt weiterhin lieferbar Servais-Stahlklinker

rotbraun und rotbunt als Sechseck, Spitzklinker, Klinker mit trittsicheren

Nocken, Klinker mit Netzprofil, Klinkerriemchen, Treppenklinker mit und ohne

Profil, Klinker mit Ablaufnase für Fensterabdeckungen sowie Hohlkehlsockel

mit und ohne Fase.

Der Bauboom ließ die Preise für Baumaterial unaufhörlich steigen. Um den

Preisanstieg einzudämmen, wurden entsprechende Einfuhrzölle abgeschafft.

Durch importierte Waren wurde das Angebot erhöht und Preise gesenkt.

Betroffen waren auch die deutschen Fliesenhersteller. Italienische

Fliesenwerke verdoppelten ihre Exporte nach Deutschland innerhalb von zwei

Jahren, mit dem Ergebnis, dass die Marktpreise rapide sanken.

|

|

Ein gut installiertes kleines Fliesenbad. Die Fensterbank ist mit

Fliesen bekleidet. Zehn Fliesen betrug damals die übliche Höhe der

Fliesenbekleidung. Über der Reihe aus Abdeckfliesen fand man häufig

einen sogenannten ‚Wischstreifen‘. Üblich war die Einarbeitung eines

Revisionsrahmens in die Wannenblende in Höhe des Wannenablaufs.

Bild aus dem Fliesen-Taschenbuch, fünfte Ausgabe, Wiesbaden 1959. |

|

|

Veröffentlichung im Fliesen-Taschenbuch, fünfte Auflage, Wiesbaden

1959. |

Im Aufschwung der Nachkriegszeit erlebte das Heimwerken den großen Boom.

Unter dem Motto ‚Selbst ist der Mann’ erschien am 1. November 1957 das erste

Heimwerkermagazin.

Der erste Baumarkt eröffnete im April 1960 in Mannheim. Begünstigt wurde das

Heimwerken mit Fliesen durch das Dünnbettverfahren.

Am 09.10.1959 starb der allseits beliebte Willy Haas, Direktor in

Witterschlick seit 1944.

|

|

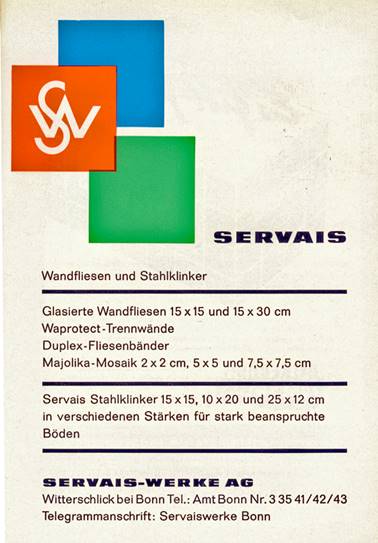

Anzeige der Servais-Werke AG

im Fliesen-Taschenbuch, sechste Auflage, Wiesbaden 1961. |

Die deutschen Hersteller, darunter auch die Servais-Werke Witterschlick,

verkauften nur über den Fliesenhandel und überließen das Geschäft mit den

Baumärkten der ausländischen Konkurrenz. Zudem

war die ausländische Konkurrenz mittlerweile aufgrund modernerer

Fertigungsmethoden in der Lage, deutlich günstiger zu produzieren als die

inländischen Hersteller. Die goldenen Zeiten der deutschen Fliese waren

vorbei. Mancher Hersteller keramischer Produkte blieb auf der Strecke,

Standorte wurden aufgegeben und mit Fusionen versuchten sich Werke zu

sanieren.

Direktor Philipp Servais war bis zum 01.01.1964 im Vorstand der

Servais-Werke AG.

Peter Weber und Rudolf Mezger wurden 1964 in den Vorstand berufen.

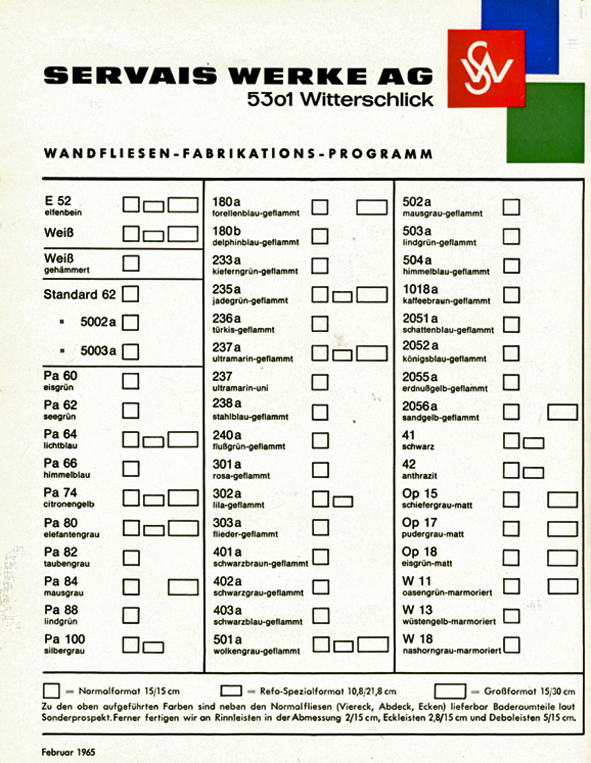

Die Servais Werke AG in Witterschlick behauptete sich am Markt. Ein

Wandfliesen-Fabrikations-Programm vom Februar 1965 zeugt von deren

Leistungsfähigkeit. Es wurden Wandfliesen im Normalformat 15x15 cm,

Refo-Spezialformat 10,8x21,8 cm und Großformat 15x30 cm angeboten.

Die Färbung keramischer Glasuren wurde in der Regel durch geringe Beimengungen von Metallverbindungen erzeugt. Ab den 70 er Jahren wurde in der Wandfliesen-Produktion die Färbung der Glasuren jedoch ausschließlich durch die Zugabe von Farbkörpern erzielt. Das sind stabile unlösliche anorganische Farbpulver, die aus der Verbindung verschiedener Metallverbindungen mit anderen Rohstoffen wie Tonerde, Quarz oder Zink bei sehr hohen Temperaturen gebrannt, anschließend feingemahlen und den Glasuren zugegeben werden. So ergeben Mischungen aus Kobalt, Tonerde und Zink hellblaue bis tiefblaue, Mischungen aus Eisen, Kalk, und Zink rosa bis eisenrote und Mischungen aus Zinn und Chrom lila Farbpigmente.

Zu den aufgeführten Farben waren neben den Normalfliesen (Viereck, Abdeck,

Ecken) Baderaumteile lieferbar.

Ferner wurden Rinnleisten in der Abmessung 2x15 cm, Eckleisten 2,8x15 cm und

Deboleisten 5x15 cm angeboten.

|

|

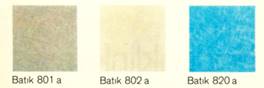

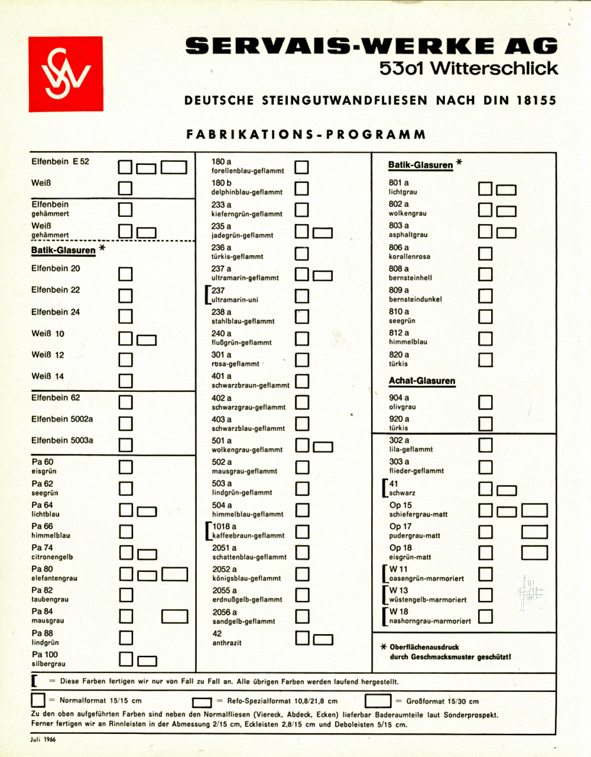

Das Fabrikationsprogramm vom Juli 1966 enthielt u.a. Batik-Glasuren,

|

1967 starb Konsul Wilhelm Wessel. Dr. A.M. Kugelmeier übernahm den Vorsitz

des Aufsichtsrates. Hauptaktionär wurde der mit der Tochter von Konsul

Wilhelm Wessel verheiratete Dr. Nikolaus Fasolt.

Die Servais-Werke AG in Witterschlick und die Wessel-Werk GmbH in Bonn

brachten parallel Achat-Fliesen auf den Markt. Beide Werke händigten

Fliesenhandel und Fliesenhandwerk u.a. Prospekte für Achat-Fliesen aus.

|

|

Titelseite vom Prospekt ‚Achat-Fliesen‘ der Servais-Werke AG aus dem

Jahr 1968. |

Zu den Steingutwandfliesen lieferte die Servais AG Baderaumteile in allen

Glasurfarben.

Noch in den 60er Jahren gab es nur in jedem dritten Haushalt ein Badezimmer.

Die üblichen Farben der Wandfliesen in diesen Bädern waren Blau, Grün und

Rosa und das Format der Fliesen 15x15 cm. Fliesen wurden verarbeitet, weil

sie als zweckmäßig, hygienisch, zeitlos schön und unbegrenzt haltbar galten.

In den 70er Jahren wurde das eigene Badezimmer zur Normalität. Bauherren

machten von der Vielfalt angebotener Glasurfarben Gebrauch. Neben

Zweckmäßigkeit und Hygiene trat nun die Optik in den Vordergrund. Dazu

gehörte auch die teilweise Abkehr vom gängigen Format 15x15 cm der Fliesen

zum Format 10,8x10,8 cm, dem Refo-Format 10,8x21,8 und zum Großformat 15x30

cm. Dieser Trend half der deutschen keramischen Industrie aus einer

kurzfristigen Marktsättigung.

Servais-Werke AG um 1970

Bild aus der Sammlung Karl-Heinz Krein, Witterschlick

veröffentlicht in Trenkle, Klaus,

Bilder von Witterschlick – 1050 Jahre Ortsgeschichte, Beiträge zur

Geschichte von Witterschlick, Heft Nr. 20, Witterschlick 2015

1970 bestand der Vorstand der Servais AG aus Dr. Nikolaus Fasolt und den

Direktoren Rudolf Mezger und Peter Weber.

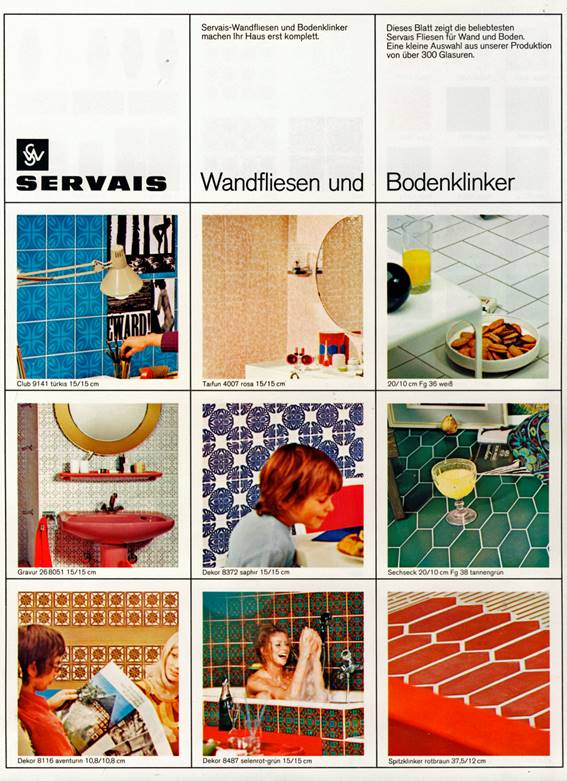

Prospekt Juni 1971, Seite 1

Prospekt Juni 1971, Seite 2

|

|

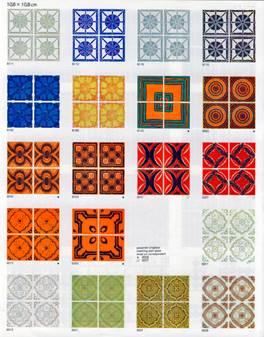

Seite aus dem Katalog ‚SERVAIS DEKOR-WANDFLIESEN‘ von 1972.

Format 108x108 mm.

Eine passende Uniglasur gab es für die Dekore 8143, 8883, 9233,

9243, 9273 und 9283 mit der Fliese 9203.

Die passende Uniglasur für die Dekore 9257 und 9267 war die Fliese

9207. |

Die Badezimmer der 70er Jahre wurden immer bunter. Nicht nur die farbigen

Glasuren der Fliesen, sondern vor allem die farbigen Sanitäreinrichtungen

prägten das Bild.

Sanitärfarben trugen die Bezeichnungen bahamabeige, balibraun, carneol,

indischelfenbein, kalaharigelb, kaschmirbeige, moosgrün und sorrentoblau.

Für Werbefotos stellten die KERAMAG AG und die Ideal Standard GmbH der

Servais-Werke AG ihre Sanitär-Keramik zur Verfügung.

|

|

PERGOLA 198x298x10 mm

Wand- und Bodenfliese, mit unterschiedlicher Schattierung in jeder

Fliese und Blumendekor bringen kräftige Bewegung in den Raum.

Haselnuß ist die Grundfarbe. Das Blumenmotiv aus den Fliesen 22

5606, 22 5607 und 22 5608 hat die Farben curry-oliv und

carneol-oliv. |

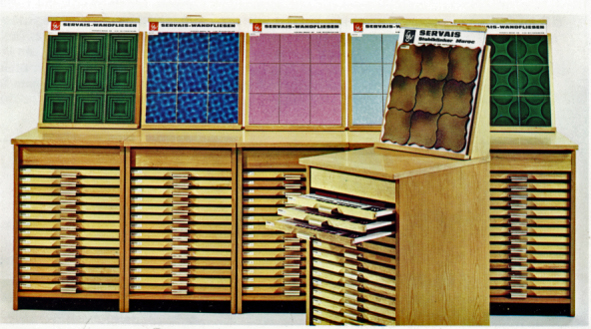

Von der Servais-Werke AG wurden Fliesenhandel und Verlegebetrieben neben

aussagekräftigem Prospektmaterial gegen Kostenerstattung Musterschränke in

verschiedenen Größen zur Verfügung gestellt. Beliebt waren halbhohe Schränke

mit vierzehn waagerechten Schiebetafeln. Die Tafeln hatten Griffe, welche

ein Aufhängen an der Wand ermöglichten. Es konnten auch zusätzliche

Aufstellkonsolen (siehe Abb.) geliefert werden.

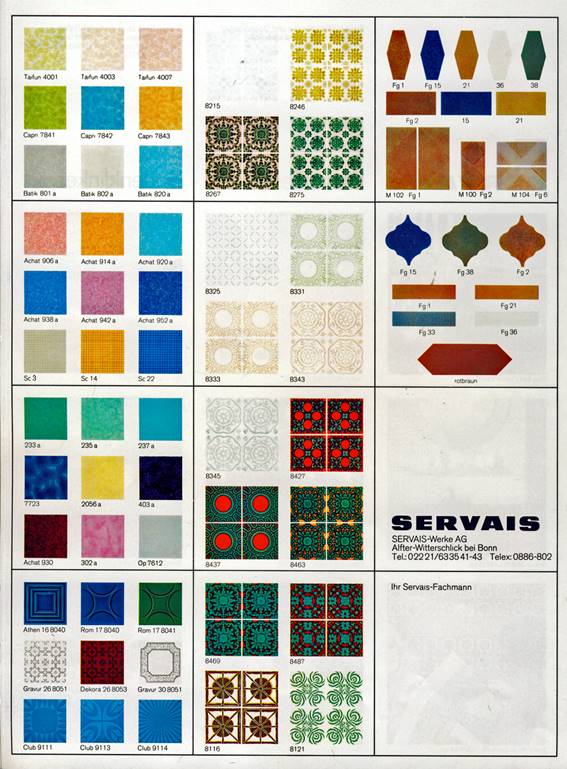

Die Servais-Werke AG fertigte in ihrem Werk I in Alfter-Witterschlick

Steingutfliesen nach DIN 18155 in den Formaten 15x15 cm, 10,8x10,8 cm und

9,8x19,8 cm, dazu Waprotect-Trennwände und Fliesen-Fix-Tafeln. Es war eine

große Produktpalette mit mehr als 300 verschiedenen Dessins, Strukturen,

Farben und Glasuren.

Im Werk II wurden Servais-Bodenklinker und im Werk III feuerfeste Tone und

Schamotte produziert.

Man versuchte, jede Nische auf dem keramischen Markt zu bedienen. 1976

stellte man 47 Millionen Quadratmeter Steingutfliesen her.

1977 wurde 75jähriges Bestehen der Servais AG gefeiert. Vorstand der

Servais-Werke AG war Dr. Nikolaus Fasolt, gleichzeitig Chef der

Wessel-Servais-Gruppe. Seine Stellvertreter waren Peter Weber

(kaufmännischer Direktor) und Artur Mocker (technischer Direktor). Es wurden

etwa 900 Personen in Fabrikation und Verwaltung beschäftigt.

Trotz aller Bemühungen sah man sich Mitte der 80er Jahre zu Fusionen

gezwungen.

Es kam zum Zusammenschluß der

.

.

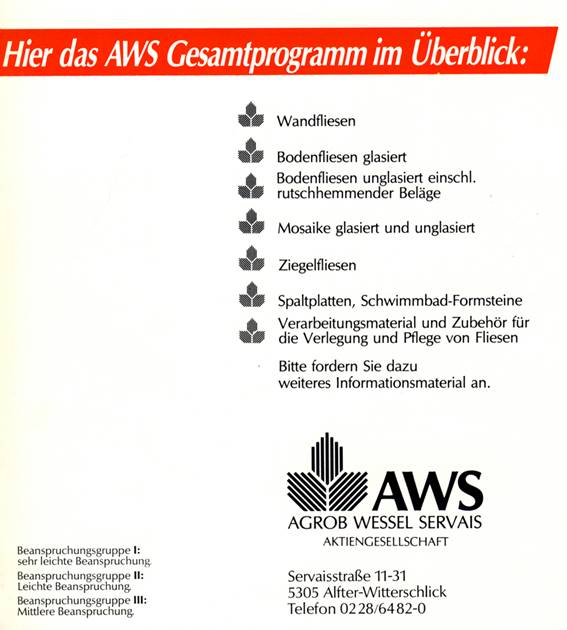

Die AGROB aus Ismaning, seit Anfang der 70er Jahre das modernste

Wandfliesenwerk Europas, kaufte die Anteile der Wessel-Werke in Bonn und der

Servais-Werke in Witterschlick. Ab 1984 firmierte dieser Verbund als AGROB

WESSEL SERVAIS AG.

Die Fliesen der AWS wurden Anfang der 90er Jahre wieder heller. Farbige

Sanitär-Keramik verlor ihren Stellenwert in deutschen Bädern. Dafür wurden

Bordüren dominierende Elemente.

Bordüre

Nr. 413

Bordüre

Nr. 413

|

Scan aus dem Prospekt

Wandfliesen 2 vom Juni 1984. |

Steingutfliese, Serie ‚Eifel‘, Format 198x198x10 mm.

Der Hinweis II bei der Unifliese besagte, dass diese Fliese bei

leichter Beanspruchung auch als Bodenbelag verwendbar war. |

1990 brachte die AWS die Serie ‚Capitol‘ auf den Markt. Durch eine neue

Technik (Nass in Nass - Auftrag der Glasur) erzielte man eine Marmoroptik.

Jede Fliese unterschied sich in der Struktur der Glasur von den anderen aus

gleicher Charge. Siebdruckbedingte Aneinanderreihung gleicher Motive wurde

damit überwunden. Jede Fliese war ein Unikat.

Auch die Entwicklung in der Drucktechnik vom Siebdruck über den Offsetdruck

bis hin zur digitalen Oberflächengestaltung veränderte die optische

Gestaltung der Wand- und Bodenfliese.

Mittlerweile drängten neben europäischer Konkurrenz auch Fliesenwerke aus

Fernost auf den deutschen Markt. Die AWS AG kämpfte trotz hervorragendem

Design und technischer Innovation vergeblich um erforderliche Marktanteile.

1992 fusionierte die AWS AG mit der

Deutschen Steinzeug Cremer und Breuer AG aus Frechen.

2009 beschäftigte der Konzern 1605 Personen, davon etwa 350 in Produktion

und Verwaltung in Alfter-Witterschlick.

Die Deutsche Steinzeug Cremer und Breuer AG entwickelte sich zu einem

weltweit führenden Hersteller im Bereich keramischer Fliesen.

Was wird im Jahr 2021 im Werk Witterschlick produziert?

„Im

Werk Witterschlick werden in 4 Rollenöfen ausschließlich Steingutfliesen

gefertigt. Die Formatpalette umfasst traditionelle Abmessungen wie 15x15,

15x30 und 20x20 genauso wie die Großformate 30x60, 30x90, 25x75 und 35x 100

cm, um nur die wichtigsten zu nennen. Seit dem Jahr 2020 fertigt das

Unternehmen an diesem Standort auch Steingutfliesen in den Formaten 30x60

und 30 x90 cm, die mit nur sechs Millimeter Stärke deutlich dünner und

leichter sind als herkömmliche Erzeugnisse dieser Produktgattung.“

|

|

FOCUS ROYAL

Dekorfliese Step 30x90 cm,

Herstellmaß 297x897x10,5 mm.

392740H champagner

392742H dunkelrot |

Scan aus dem Lieferprogramm Deutsche Steinzeug 2020, Living 10.22

Die Wandfliesen haben gerundete, geschliffene Kanten.

|

|

MODERN WHITE

Dekorfliese Botanic 30x60 cm,

Herstellmaß 297x597x9 mm

283113H

tropical garden

2er-Set

283114H

urban garden

2er-Set |

Scan aus dem Lieferprogramm Deutsche Steinzeug 2020, Living 10.52

„Ein großer Anteil der produzierten Fliesen wird mit einer

photokatalytischen Veredelung versehen,

die bereits im Werk

dauerhaft eingebrannt wird. Unter der Bezeichnung ‚Hytect‘

werden die mit dieser innovativen Lösung versehenen Produkte als ‚Hygienefliesen‘

beworben.“

|

Deutsche Steinzeug Cremer & Breuer AG

Servaisstraße 9-11

D-53347 Alfter-Witterschlick

EMail:

info@deutsche-steinzeug.de |

|

|

Benutzte Literatur

Fliesen-Taschenbücher 1954, 1957, 1959 und 1961.

Trenkle, Klaus, Beiträge zur

Geschichte von Witterschlick, Heft Nr. 20, Witterschlick 2015

Blum, Hans-Joachim, Fliesen aus

Witterschlick, Witterschlick 2017

Deutsche Steinzeug Lieferprogramm 2020

Wikipedia

Danksagung

Meinen ehemaligen Meisterschülern Markus Austermann und Ralf Sädler danke

ich für ihre Zurverfügungstellung von historischem Prospektmaterial.

Herr Hans-Joachim Blum schickte mir seine Veröffentlichung als PDF und

erlaubte mir, daraus Daten und Fakten in meinen Bericht zu übernehmen.

Herrn Werner Ziegelmeier danke ich für mannigfaltige Hilfe.

Herr Dr. Klaus Trenkle genehmigte mir die Übernahme von einigen Daten und

Fakten, vor allem aber von Bildmaterial aus seiner Veröffentlichung

‚Beiträge zur Geschichte von Witterschlick‘.

Meinem Sohn Norbert danke ich für die Bearbeitung und Veröffentlichung des

Berichtes.