Wilhelm Joliet

Die Geschichte der Fliese

Azulejos

des 18. Jahrhunderts

|

|

Palácio-Fonte

(Brunnen-Palast) auf der Praça Monumental. Der Palast diente dem

portugiesischen König Dom João V. häufig als Unterkunft auf

seinen Reisen von der Hauptstadt Lissabon zur Schloss- und

Klosteranlage nach Mafra. Dom João V. stiftete 1711 in Mafra ein

Kloster zu Ehren des heiligen Antonius von Padua. Der Palácio

Nacional de Mafra, die größte Schloss- und Klosteranlage

Portugals, wurde zwischen 1717 und 1730 im Stile des Barock

errichtet.

Palácio-Fonte:

fachada principal / Brunnen-Palast: Schaufront. Der

1728-1730 in die Front des Palastes integrierte monumentale Brunnen

bildet das Ende eines Aquäduktes (Aqueduto dos Arcos) nach Santo

Antão do Tojal.

Igreja

Matriz (Hauptkirche) von Santo Antão do Tojal am zentralen

Kirchplatz. Die Fassade der im italienische Stil errichteten Kirche

zieren drei Statuen aus Carrara-Marmor, St. Bruno von Köln (Gründer

der Kartäuserordens), Königin 'Santa' Isabel und die Unbefleckte

Empfängnis. Der Palácio da Mitra

im Pfarrbezirk Santo Antão do Tojal, allgemein auch bekannt als Palácio

dos Arcebispos (Palast der Erzbischöfe), ist eine ehemalige

Sommerresidenz, zuerst der Erzbischöfe und später der Patriarchen

von Lissabon. Der ursprüngliche Palast und die Igreja Matriz

(Hauptkirche) von Santo Antão do Tojal wurden Mitte des 16.

Jahrhunderts im Auftrag des Lissaboner Erzbischofs Dom Fernando de

Vasconcelos e Menezes gebaut. Palast und Kirche ersetzten Gebäude

der Diözese Lissabon aus dem dreizehnten Jahrhundert. In der ersten Hälfte

des achtzehnten Jahrhunderts ließ der erste Patriarch von Lissabon,

Dom Tomás de Almeida (1670 Lissabon – 1754 Lissabon) seinen Plan

einer kleinen Idealstadt im Stil des Barock, dem Geschmack der

damaligen Zeit, umsetzen. Der für die Gestaltung verantwortliche

Architekt war bis 1732 der damals sehr bekannte und in Italien und

Portugal tätige Italiener Giacomo Antonio Canevari (1681 Rom –

1764 Neapel). Den zentralen Platz

flankieren Kirche und Brunnen-Palast. Das Gebäude der Quinta wurde

zur Dreiflügelanlage mit Ehrenhof und Triumphbogen umgestaltet.

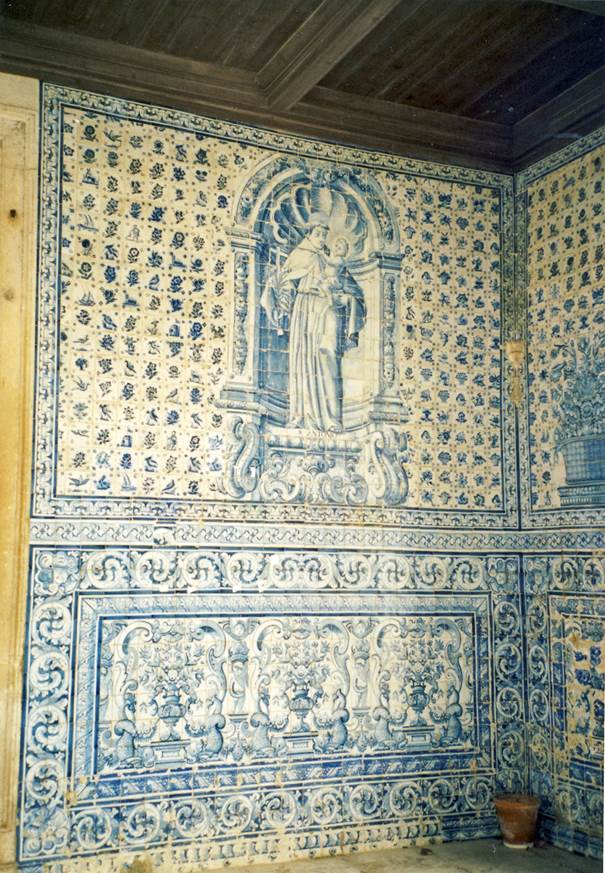

Fliesenbekleidungen

in der Vorhalle der Kirche; erste Hälfte des 18. Jahrhunderts. Sockelfries mit Blumenvasen ‚albarradas‘ in aufwendigen Rahmungen. Darüber zwischen Einzelbildfliesen ‚azulejos de figura avulsa‘ in Scheinarchitektur stehend S. ANTONIO (*1195 Lissabon - + 1231 Padua).

Fliesenbekleidungen

in der Vorhalle der Kirche; erste Hälfte des 18. Jahrhunderts. Sockelfries mit Blumenvasen ‚albarradas‘ in aufwendigen Rahmungen. Darüber zwischen Einzelbildfliesen ‚azulejos de figura avulsa‘ in Scheinarchitektur stehend S. Pedro (Simon Petrus) mit Schlüssel als Attribut.

Fliesenbekleidungen

in der Vorhalle der Kirche; erste Hälfte des 18. Jahrhunderts. Blumenkorbmotiv zwischen Einzelbildfliesen ‚azulejos de figura avulsa‘.

Glockemturm der Igreja Matriz (Hauptkirche) von Santo Antão do Tojal und Verbindungsterrasse zwischen Palast und Kirche.

Strahlenkranz-Madonna

auf der Mondsichel. Als

Strahlenkranzmadonna wird in der christlichen Ikonografie ein

Marienbildnis bezeichnet, das durch die Offenbarung des Johannes

geprägt ist. Die Mutter Gottes steht in einem Strahlenkranz auf der

Mondsichel und hält das Jesuskind in ihren Armen.

In den Aussenputz der Kirchenwand eingefügter Sockelfries und konturierte Figuren aus Fliesen.

Pombal

(Taubenhaus) im Garten des Palácio da Mitra.

Rückansicht

des Taubenhauses im Garten des Palácio da Mitra.

Taubenhaus im Garten

des Palácio da Mitra / Palácio dos Arcebispos mit aus Fliesen

gefertigten polychromen Girlanden und Bildnis-Medaillons. Die Regierungszeit

von König Dom João V. war gekennzeichnet durch Luxus und Überfluss,

der mit Gold und Edelsteinen aus Brasilien aber auch mit

Sklavenhandel finanziert wurde. Es war eine besonders produktive

Phase der Fliesenkunst. Mit Einführung des Rokokostils lebte die

Polychromie wieder auf und kennzeichnete den Beginn einer neuen, glänzenden

Periode in der Mitte des 18. Jahrhunderts.

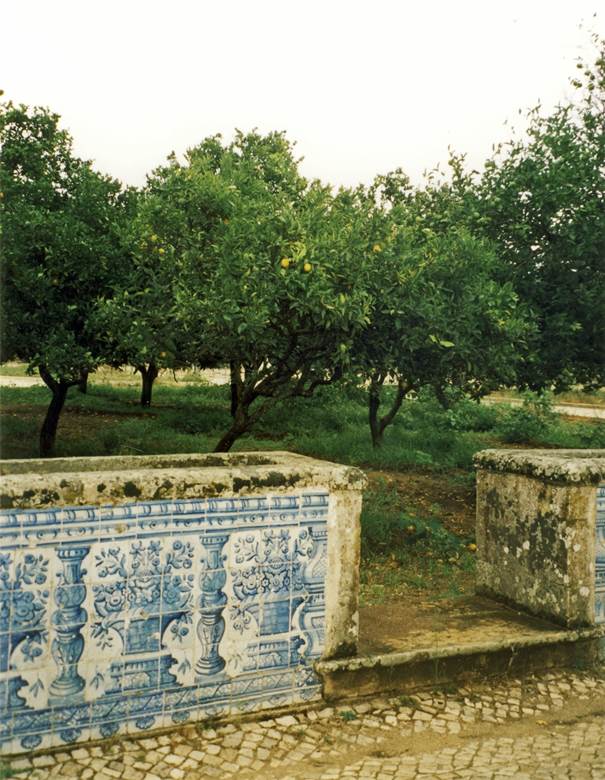

Alte

Brunnenanlage im Garten des Palácio da Mitra / Palácio dos

Arcebispos.

Azulejo-Bild

mit dem heiligen Antonius (*1195 Lissabon - + 1231 Padua). Meine Aufnahme aus

September 2001 zeigt einen leider stark fortgeschrittenen Verfall

des keramischen Wandbildes.

Eindringendes Wasser

hat in großen Bereichen den Haftverbund zwischen Fliesenscherben

und Mörtelbett gelöst. Deutlich sieht man Auslaugungen von Kalk

aus dem Mörtelbett als weiße Streifen. Die Fliesen wurden in einem

stabilen Mörtelbett vollsatt angesetzt. Deutlich ist an Stegen zu

erkennen, dass der Ansetzmörtel sogar zwischen die behauenen Kanten

der Fliesen eindrang. Den Verfall konnte auch die in der Mitte des

18. Jahrhunderts sehr gut ausgeführte Ansetzarbeit der Fliesen

nicht verhindern.

Aufwendige

Rahmung eines Seiteneingangs zum Palácio da Mitra. Die konturierte

Azulejo-Rahmung wurde in den Außenputz des Palastes eingearbeitet

Ein Albarrada-Fries wurde als Sockel in den Wandputz des Palastgebäudes eingearbeitet. Eine als Blumenkästen ausgeführte Begrenzungsmauer ist ebenfalls mit einem Albarrada-Fries verziert. Am Ende des Weges sieht man ein polychromes Azulejo-Tableau.

Dieses

Azulejo-Tableau kann Bartolomeus Antunes und seinem Schwiegersohn

Nicolau de Freitas zugeschrieben werden, dessen gemeinsames

Unternehmen umfangreiche Fliesenarbeiten im Palácio da Mitra ausführte.

In den späteren gemeinschaftlichen Arbeiten Antunes und Freitas

offenbart sich ein Geschmackswandel durch die Wiederbelebung der

Polychromie.

Albarradas-Friese

an Gartenmauer und Hauswand.

Gartenmauer

mit auf Ajulejos gemalten gleichartigen Blumengehängen.

Teil

des Albarrada-Frieses an

der als Blumenkästen ausgearbeiteten Gartenmauer. Gleichartige

Fliesentableaus werden von einreihigen architektonischen Elementen

getrennt. Dieses Blumenkorb-Muster aus der Mitte des 18.

Jahrhunderts schmückt viele Säle und Gärten portugiesischer Paläste,

zum Beispiel im Palacio Correo-Mor in Loures, nicht weit von Santo

Antão do Tojal.

Eine

in die Gartenmauer integrierte Bank.

Sockelfries

mit gerahmten azulejos de

figura avulsa (Einzelbildfliesen) im Gartenflur des Palácio da

Mitra.

In

breite Doppelrahmen eingefasste azulejos

de figura avulsa als Sockelfries. Die azulejos

de figura avulsa, Einzelbildfliesen mit zum Beispiel Blumen, Vögel

oder kleinen Schiffen, erfuhren einen bemerkenswerten Aufschwung und

wurden in großen Mengen in Palästen und kirchlichen Gebäuden

eingebaut. Der Grund war ihr geringer Preis und die vielfältigen

Verwendungsmöglichkeiten.

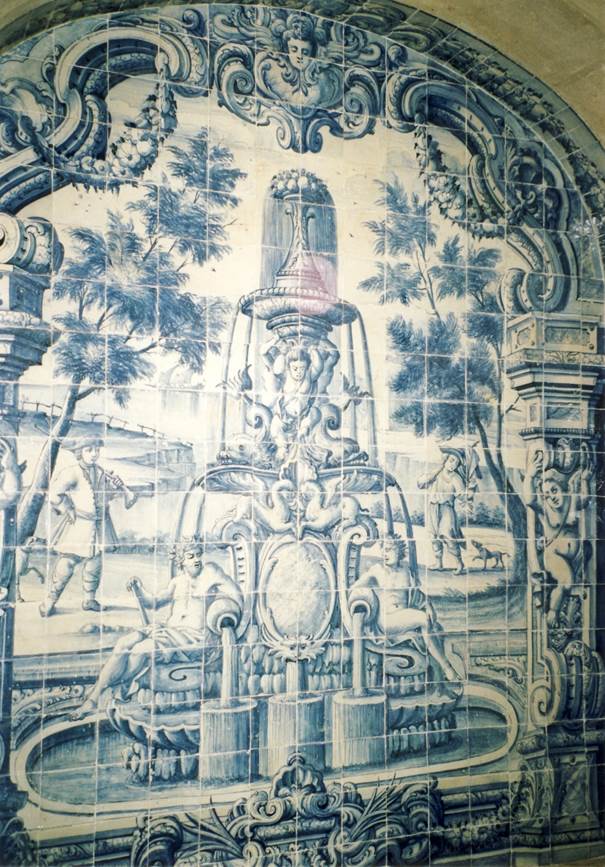

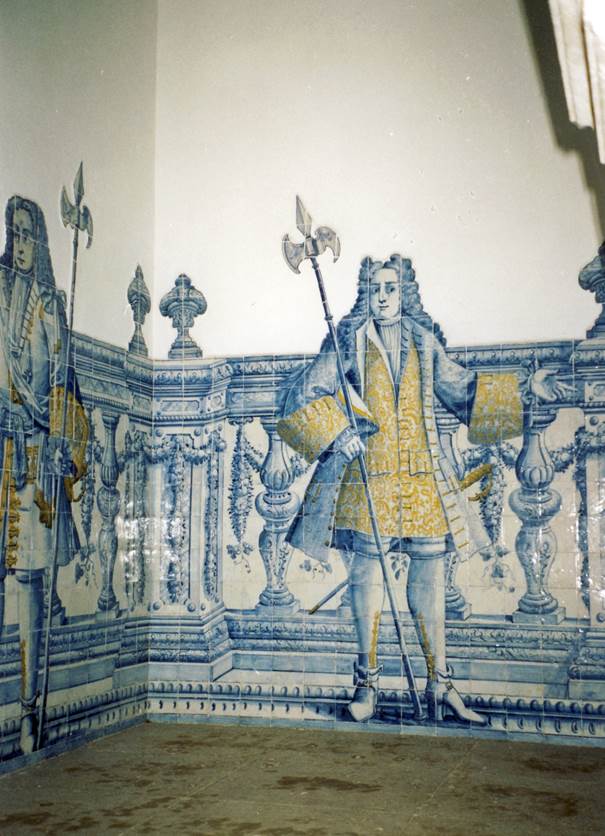

Interior

do palácio: patamar de arranque da escadaria Die Fliesengemälde

im Palácio da Mitra werden Bartolomeu Antunes (1668-1753) und

seinem Schwiegersohn Nicolau de Freitas (1703-1765) zugeschrieben.

Die beiden Maler trugen zur Verbreitung des italienischen

Barockstils in der portugiesischen Fliesenkunst bei. Ab 1725 schufen

sie theatralische und illusionistische Dekorationen.

Fliesengemälde

in einer Nische in einem Flur im Parterre des Palácio da Mitra.

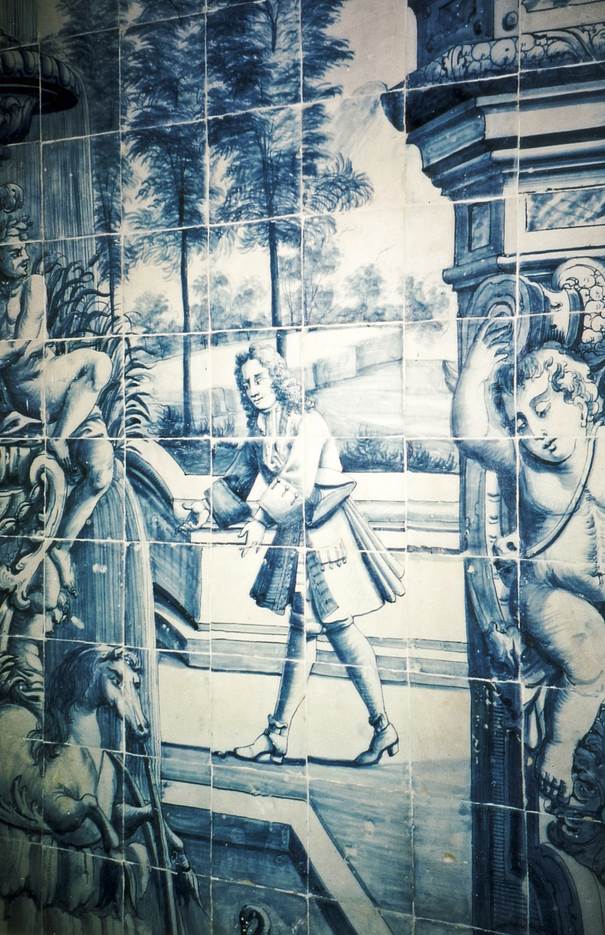

Detail

der Abbildung 26. Galanter Herr als Teil einer Begrüßungsszene.

Illusionistische

Darstellung eines Treppengeländers. Es ist ein Meisterwerk des

Fliesenmalers aber auch des Fliesenlegers. Man beachte die Schräge

des Fugenverlaufes und die Präzision der Schrägschnitte. Ausgeschnittene

Elemente und Umrahmungen wurden immer betonter und dynamischer.

Diese Charakteristika erreichten ihren Höhepunkt im Werk des Malers

und Bauunternehmers Bartolomeu Antunes. Mit seinem Schwiegersohn

Nicolau de Freitas, der von 1720 bis 1724 Schüler des Bernardes

war, gründete er ein gemeinsames Unternehmen. Sie schufen die

bedeutenden Dekorationen in den Palästen des Lissaboner Patriarchen

Dom Tomás de Almeida in Santo Antão

do Tojal und im Mitra-Palast in Lissabon. Das Werk des Bartolomeu

Antunes ist das umfangreichste und am besten dokumentierte.

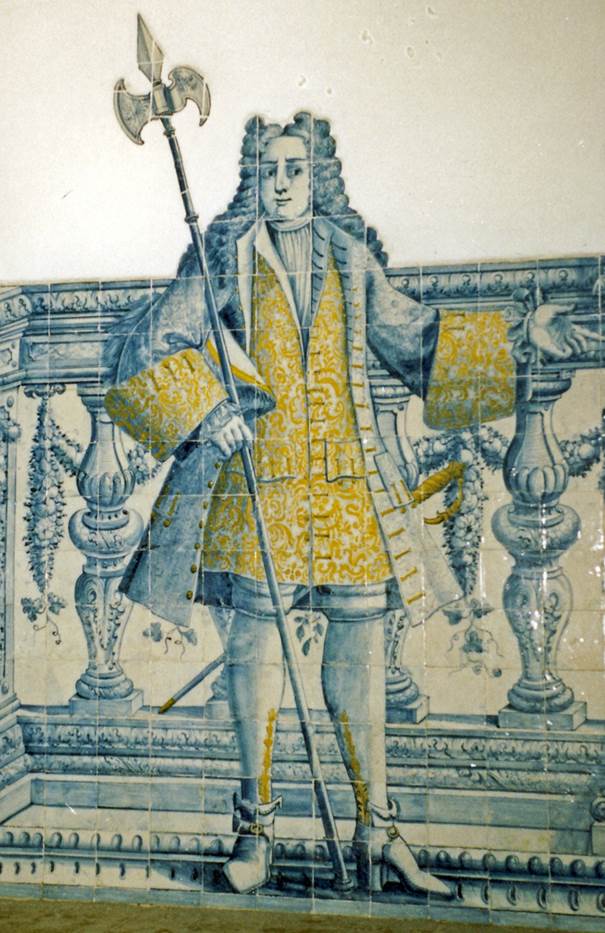

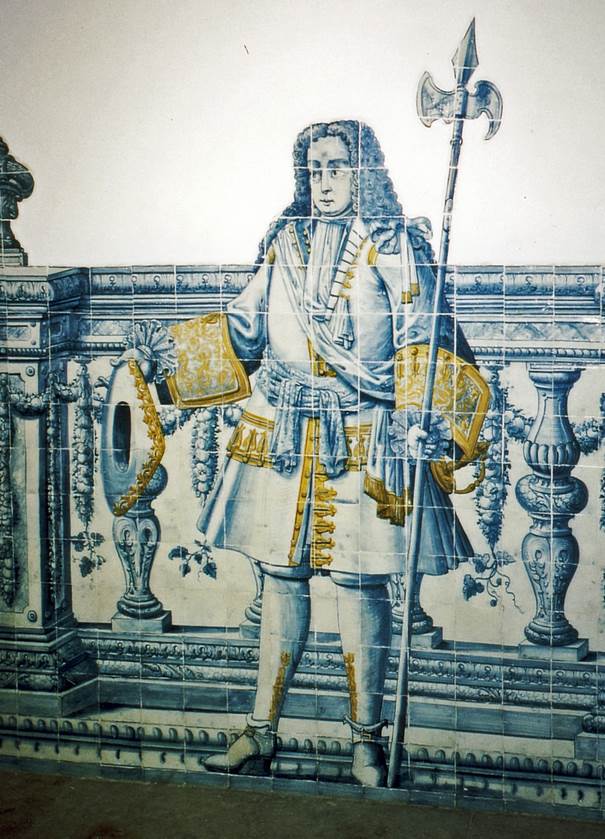

Eine

figura de convite

(Empfangsperson) mit Hellebarde auf dem ersten Treppenpodest zieht

ihren Hut und begrüßt die Gäste. Ein

Teil der Empfangsperson, die Geländeraufsätze und ein Teil der

Hellebarde sind als Teilfliesen konturiert in den Wandputz

eingearbeitet.

Links

sieht man die figura de

convite aus Bild 29 und rechts einen Hellebardier, der den Weg

weist.

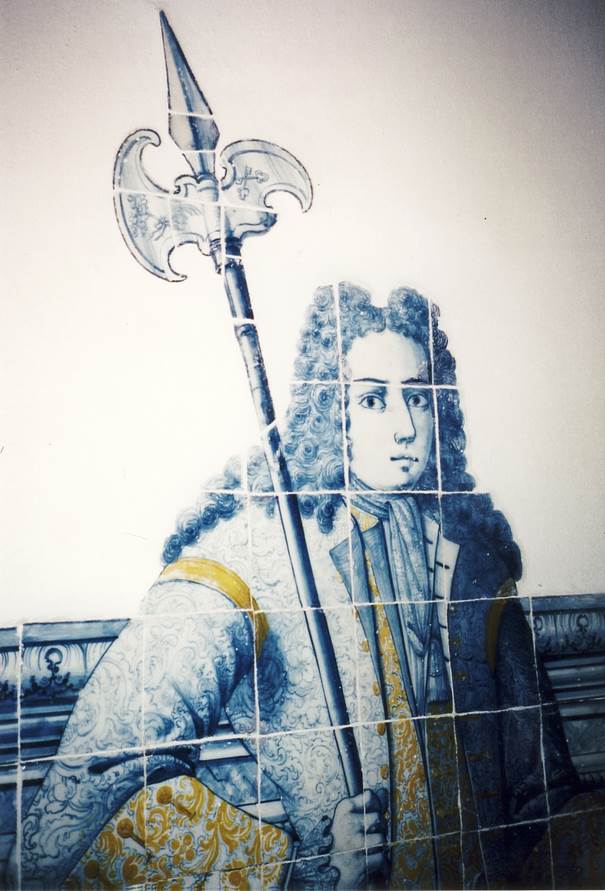

Hellebardier

in Lebensgröße als figura de

convite. Diese Figuren mit

Allonge-Perücke kamen um 1720 in der portugiesischen Fliesenmalerei

auf und hatten in unterschiedlichsten Ausführungen an Hauswänden

und in Treppenhäusern von Palästen ihren Platz bis zur Katastrophe

des Lissaboner Erd- und Seebebens von 1755.

Detail der mit Bild

31 gezeigten figura de

convite.

Um

das Jahr 1730 kam die Farbe Gelb in Fliesengemälden auf. Die

Verwendung von Goldfäden im Kleidertuch wurde demonstriert. In der ersten Hälfte

des 18. Jahrhunderts stand Portugal an der Spitze bei Reichtum und

Extravaganz in Europa. Der Reichtum Portugals basierte vor allem auf

den Einkünften aus Gold und Edelsteinen aus Brasilien und dem

Sklavenhandel aus Afrika.

Fries

mit Balustraden und Festons, auf dem Teppenpodest eine figura de convite in einem zweiten Treppenhaus des Palastes.

Auf

dem Treppenpodest begrüßt ein Hellebardier die Besucher des Palácio

da Mitra.

Die Musterung des

Stoffes und die Stickereien mit Goldfäden sind auf dem Fliesengemälde

perfekt ausgearbeitet.

Hellebardier

vor der Scheinarchitektur eines Geländers. Kopf

und Schultern der figura

de convite, der Geländeraufsatz und ein Teil der Hellebarde

sind als Teilfliesen konturiert in den Wandputz eingearbeitet.

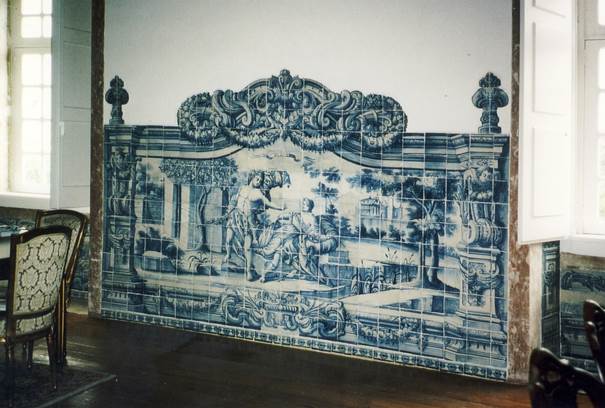

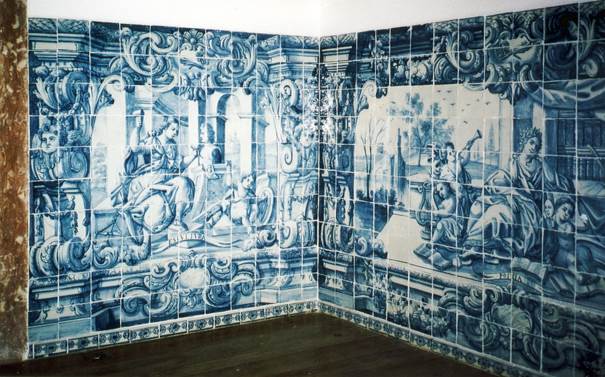

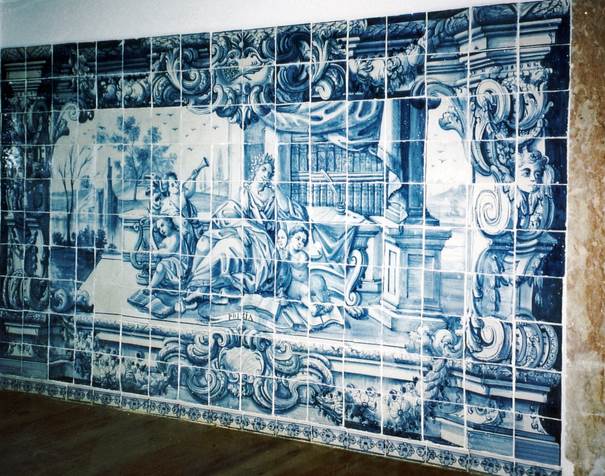

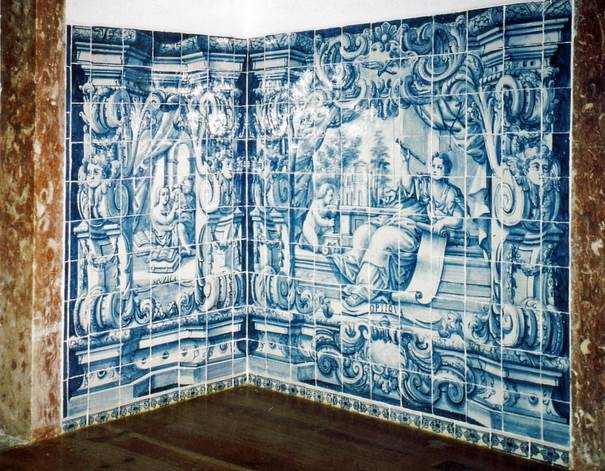

Sala

das Estações e dos Elementos / Saal der Jahreszeiten und Elemente

Das Tableau mit der

Darstellung eines Greises mit Flügeln trägt die Aufschrift INFERNO

(Hölle). In den Sälen der 1.

Etage des Palastes bestechen blauweiße portugiesische

Fliesentableaus des achtzehnten Jahrhunderts durch ihre thematische

Vielfalt und hohe Qualität der Malerei. Es sind allegorische

Darstellungen zum Beispiel der Jahreszeiten, Elemente und Künste.

Dieses

Tableau trägt die Aufschrift OVTONO (Herbst).

In

der Mitte des Bildes trohnt eine Dame auf einer Wolke. Sie hält in

ihren Händen eine Fackel und gebündelte Blitze. Im linken Bildfeld

erkennt man ein brennendes Schiff. Das Tableau trägt die Aufschrift

FOGO (Feuer).

Das

Fliesengemälde ist mit PRIMAVERA (Frühling) bezeichnet.

Niedrige

Sockelzonen zeigen zwischen üppigen Rocaillen Szenen des Landlebens

und der Kinderspiele.

Diese

Tableaus zeigen allegorische Darstellungen von ESCULTURA

(Bildhauerkunst) und POESIA (Poesie).

POESIA

(Poesie).

MUZIKA

(Musik) und OPTIQUA (Optik).

PINTURA

(Malerei).

ELOQUENTIA

(Beredsamkeit). Benutzte

Literatur José

Meco und Rainer Marggraf, Azulejaria

Portuguesa – Fliesenkultur in Portugal, Wilhelm

Joliet, Die Geschichte der

Fliese, Verlagsgesellschaft Rudolf Müller, Köln 1996 (ISBN

3-481-01146-6) Rioletta

Sabo und Jorge Nuno Falcato, Azulejos

in Portugal, Verlag Hirmer, München, 1998 (ISBN 3-7774-7640-4) Wikipedia Bildnachweis Eigene

Aufnahmen (September 2001) Hinweis Der Palácio da

Mitra, auch als Palácio dos Arcebispos bekannt, ist heute die Casa

do Gaiato de Lisboa und kann nur nach vorheriger Anmeldung

besichtigt werden. Adresse Casa do

Gaiato de Lisboa |